Warning: Undefined array key "file" in /home/hikaru08/74gs.jp/public_html/wp-includes/media.php on line 1788

Warning: Undefined array key "file" in /home/hikaru08/74gs.jp/public_html/wp-includes/media.php on line 1788

山口銀行口座の相続・解約手続き

大切な方が亡くなり、死後の事務手続きが終わって四十九日を過ぎる頃、いよいよ相続手続きを行う時期となります。

中でも多くの方が必ず対応することになるのが、相続口座の解約・払戻し手続きです。

今回は、山口銀行における、相続口座の解約・払戻し手続きについて、相続人の方がスムーズに進められるよう、手順や注意点をわかりやすくご紹介します。

この記事を読めば、山口銀行の相続手続きの手順と必要書類が分かります。

『山口銀行の相続手続きの進め方が知りたい。』

『必要書類って何がいるのだろう。』

『口座解約手続き書類のポイントが知りたい。』

こういったお悩みがある方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

下関市で銀行相続の手続きが必要な方へ

✔ 忙しくて役所・銀行に行く時間がない

✔ 必要書類が多くて準備できない

✔ 相続人が遠方で手続きが進まない

✔ 専門家に全て任せたい

このようなお悩みは、当事務所がワンストップで解決します。出張費無料で下関全域に対応しています。

今すぐ銀行の相続手続きを解決したい方は、お電話よりお問い合わせくださいませ。

山口銀行の相続手続き 解約・払戻し手順

山口銀行の相続手続きの全体の手順は以下の通りです。

大きく分けて6ステップあります。

自分が今どこのステップにいるのかを確認しながら、ひとつずつクリアしていくと完了することができますので、いつでも確認できるようにブックマークの登録をしておくと便利です。

銀行の相続手続きは、銀行ごとに細かな違いはあるものの、共通する流れや必要書類があります。

まずは全体像を把握しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

▶ 銀行相続の必要書類と全体の流れ

①山口銀行の相続センターに問い合わせる

相続口座の解約手続きをするにはまず、山口銀行に口座名義人の相続の届出をします。

山口銀行は、相続手続きの取り扱いを相続センターという専門部署でしておりますので、相続手続きを進めるには電話で相続手続きのお願いをするしかありません。

山口銀行の各支店の窓口に出向いても取り扱ってくれませんのでご注意下さい。

亡くなった方の口座のキャッシュカードや通帳を手元に置いて、勇気を持って山口銀行の相続センターに電話で問い合わせしましょう。

お昼時は電話が混み合って中々繋がらないこともありますので、時間に余裕を持って連絡するとよいでしょう。

最近は11時半〜12時半まではお昼休憩になっているようですので、この時間を外してお問い合わせすることをお勧めします。

山口銀行の行員さんは丁寧なご対応をしていただけますので緊張しなくても大丈夫です。

亡くなった方の事実確認

山口銀行の相続センターに電話をすると事実確認をするために

- 被相続人の氏名

- 生年月日

- 死亡した日

- 住所

- 口座番号

- 電話口の方(相続人)の氏名

- 電話口の方(相続人)の住所

- 被相続人との間柄

などを聞かれるので正確に伝えましょう。お手元に通帳や戸籍謄本を準備しておくとスムーズです。

ここで気を付けるポイントは、銀行に被相続人の死亡したことを伝えると、銀行は直ちに口座の入出金を停止します。

亡くなった方から生活費などの扶養を受けていた方や自宅に同居していて公共料金等を被相続人の口座から支出をしていた方は、口座凍結がされると出金がされず未払い(滞納)になる恐れがありますのでご注意下さい。

お問い合わせする前に、支払い先を相続人(被扶養者)の口座に名義変更をしてからお問い合わせるようにしましょう。

・山口銀行に相続を届出ると口座が凍結され、入出金取引が停止される

・口座引き落としにしているものは変更してから相続手続きを開始すること

山口銀行所定の相続書類の請求

事実確認が取れたら、残高証明書・取引推移表・相続届の書類3点を請求します。

山口銀行に相続手続きのために必要な相続書類一式の交付をお願いしましょう。

残高証明書と取引履歴推移表は別途請求しないと相続書類一式の中に入っていませんので、しっかりと伝えることが必要です。

用語説明

・相続届……亡くなった方名義の口座を相続で解約や名義変更するために申請する書類

・残高証明書……亡くなった方の口座にどのくらいの残高があるのか銀行が証明してくれる書類

・取引履歴証明書……口座の入出金取引を掲載した明細書類(通帳明細のようなイメージ)

※残高証明書と取引履歴証明書は別途請求すること

山口銀行口座の名寄せの請求

次に亡くなった方名義の他口座がないか名寄せの請求をします。

名寄せとは、その銀行にある被相続人名義の口座を検索してくれる手続きのことです。

山口銀行さんは基本的には言わなくても亡くなった方の口座を名寄せしてくれますが、念のために伝えておくといいでしょう。

・名寄せをすることでその銀行にある亡くなった方名義の口座を検索できる

②山口銀行に残高証明書等を請求する

第2のステップに進みます。

ステップ1で請求した相続書類一式が郵送で届いたら、まずは残高証明書の請求手続きをします。

残高証明書は、亡くなった方の口座残高がどのくらいあるかの証明書になります。

解約手続きの必須書類ではありませんが、相続残高を確定したり、その後の相続税申告手続きでも必要になりますので、取得することをお勧めします。

記入方法と注意点については以下の通りです。

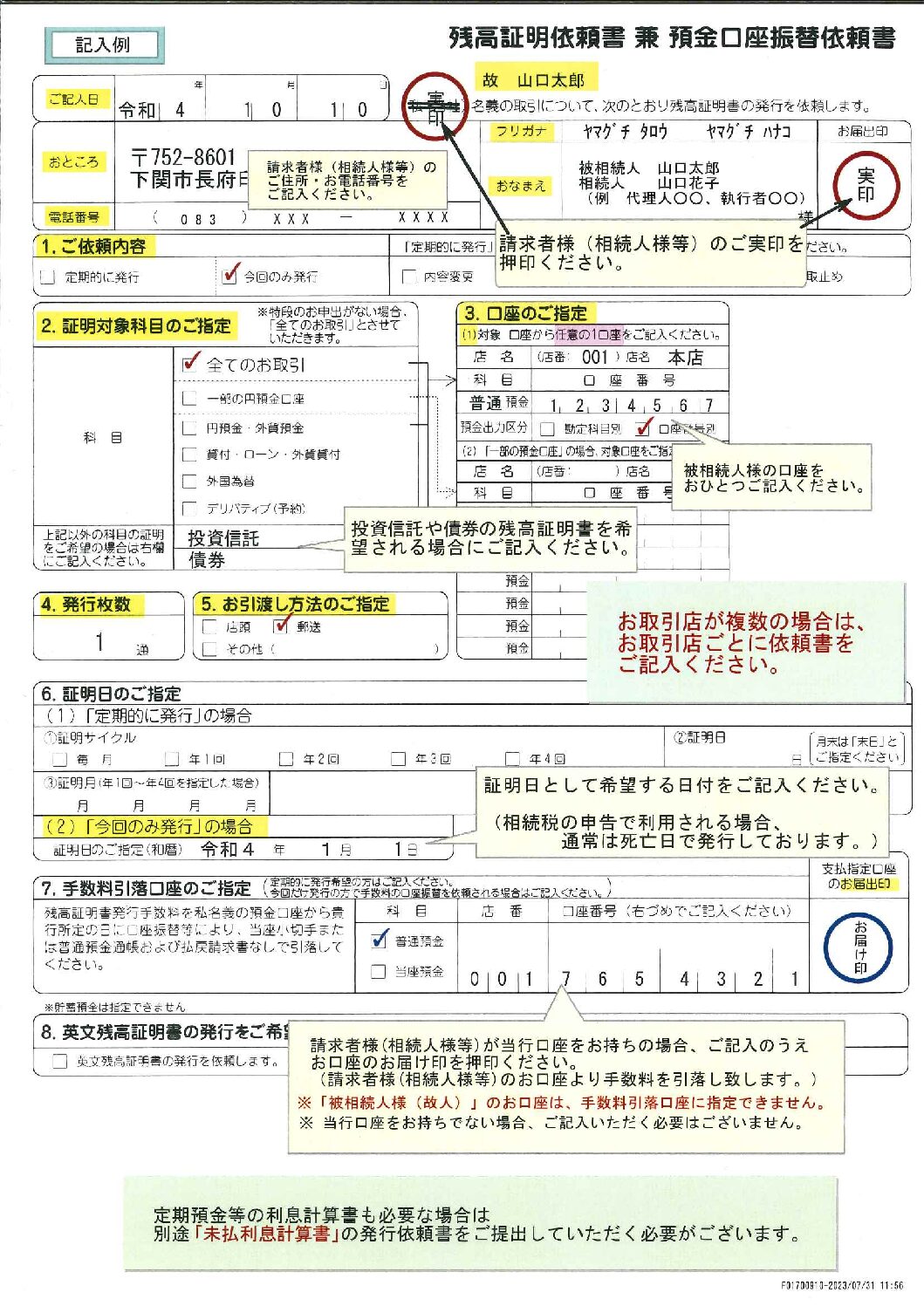

残高証明書依頼書 記入の仕方と注意点

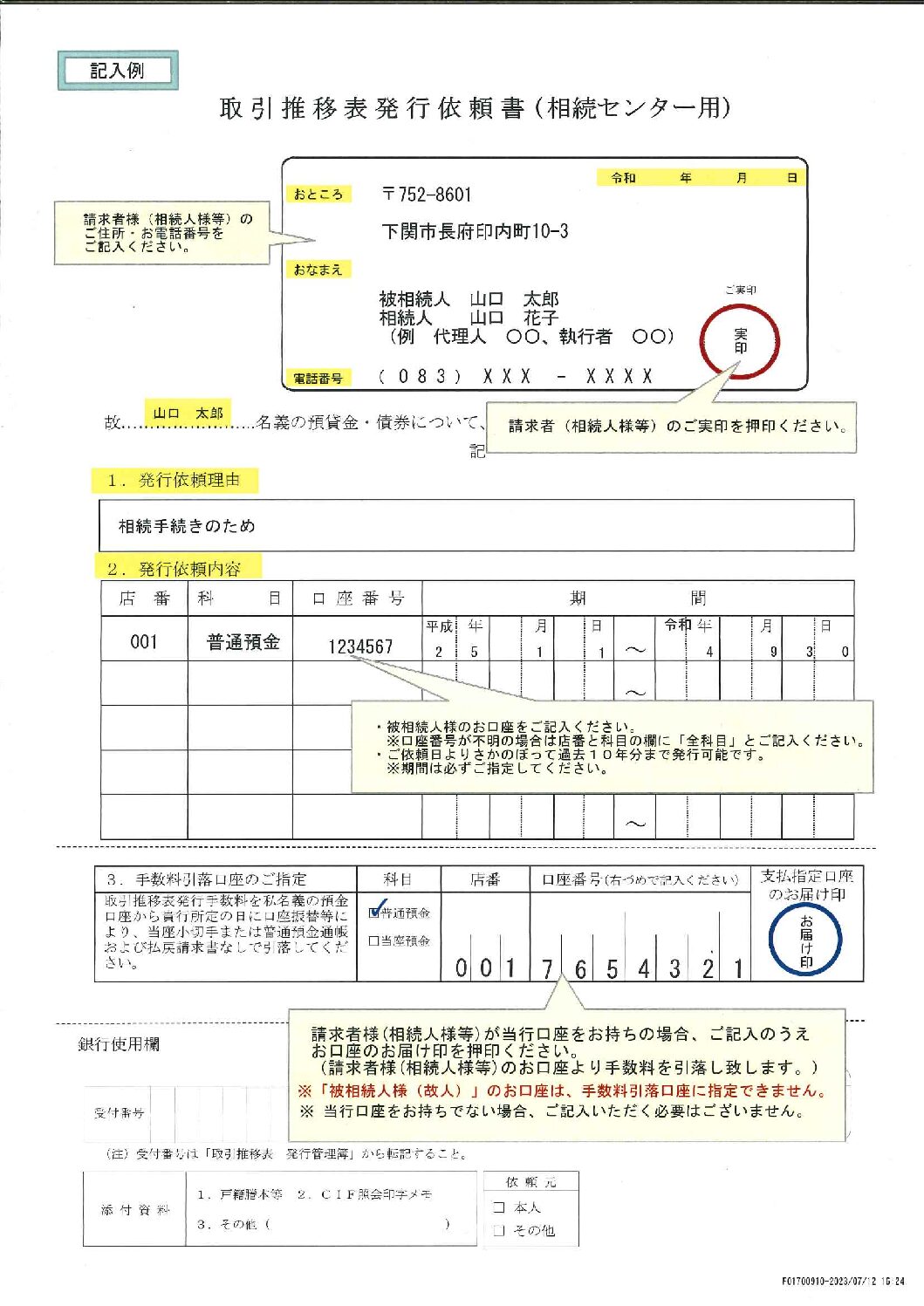

上記資料は、山口銀行の「相続手続きのご案内」に同封されている記入例の書式になります。

基本的には記入例通りに記載・押印していけば問題ありません。

注意するポイントは、上記資料の1番上の『おところ・電話番号・おなまえ』の記載と赤丸の実印欄は相続人(代理人がいる方は代理人)の情報を記入押印下さい。

住所(おところ)は、相続人代表者の方1人で構いませんので、手続きを進める方の現在お住まいの住所を記入し、押印欄は印鑑登録してある実印で押印します。

銀行の届出印ではないので注意しましょう。

ただし、手数料を山口銀行の口座からお支払い希望の方は、下段の『7.手数料引落口座のご指定』のお届出印(青丸)は銀行の届出印を押印します。

因みに相続人の口座から手数料を支払うとされているので、被相続人(亡くなった方)の口座を手数料の支払いに指定することは出来ません。

もうひとつの注意点は、書類中央下にある『6.証明日のご指定』は、被相続人の死亡した日にするということです。

なぜ被相続人の死亡した日なのかというと、相続税の評価が被相続人の死亡した日で評価するからです。

・『おところ・電話番号・おなまえ』は、相続人の情報を記入し、押印欄は実印で押印すること

・『手数料引落口座のご指定』は、銀行届出印を押印すること

取引推移表依頼書 記入の仕方と注意点

取引推移表は過去の口座の入出金の履歴が確認できる書類になります。

上記記入例(画像資料)をご覧ください。

上段の四角の枠の氏名・住所欄は、相続人や代理人など手続きを進める方の情報を記入し、印鑑登録証明書に登録してある実印で押印します。

次に『2.発行依頼内容の期間』ですが、依頼日より過去10年分の請求ができますので、依頼する日(記入日)から3年前の日付を記入します。

生前に特別な取引(他人への貸付や贈与)がないか、生前の取引を確認するために請求するので必要な年数分でも構いません。

生前贈与の持戻しが7年に改正されましたが、2024年から段階的に7年になるということなので現在は3年で大丈夫です。

和暦で記入するようになっているので注意して記入しましょう。

各依頼書を郵送する

上記書類の記入ができたら、残高証明書と取引履歴推移表の依頼書を山口銀行の相続センターに必要書類(相続人代表者の戸籍謄本等)と一緒に郵送します。

この時相続届はまだ郵送する必要はありません。(ステップ5で郵送します)

不備がなければ、1週間程度で相続センターから残高証明書と取引履歴推移表が届きますので、それまでお待ちください。

③遺産分割協議書を作成する

ステップ3に移ります。

お手元に届いた残高証明書の金額をもとに相続人全員で遺産分割協議をします。

遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産の承継先を決める話し合いのことです。

話し合った内容を遺産分割協議書を作成してまとめて、相続人全員の署名捺印をします。この協議書は決められた様式はないので、独自で作成しなければなりません。

亡くなった方名義のどの口座を、誰が相続するのか、どのくらいの金額や割合を相続するのか詳細に記載する必要があります。

遺産分割協議の詳細は【【相続手続き】北九州 遺産分割協議の手続きの流れとポイント】で紹介しておりますのでこちらをご覧ください。

因みに遺言書がある方は遺産分割協議は不要です。遺産分割協議書の作成も必要ありません。

④山口銀行の必要書類を準備する

ステップ4に移ります。ステップ4は相続人全員の相続・解約手続きに必要な書類を準備します。

「遺産分割による方法」もしくは「遺言書による方法」のどちらか該当する下記必要書類を準備します。

【遺産分割】必要書類

- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本)

- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 相続人全員の印鑑登録証明書

- 遺産分割協議書

- 相続届依頼書(山口銀行所定の様式)

- 被相続人の通帳・キャッシュカード

※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能

※印鑑登録証明書は発行より3ヶ月以内のもの

【遺言書の場合】必要書類

- 被相続人の除籍謄本

- 遺言執行者の印鑑登録証明書

- 被相続人の相続預金を受取る相続人の印鑑登録証明書(遺言執行者がいない場合のみ)

- 遺言書(原本)

- 遺言書検認調書謄本(公正証書もしくは遺言書保管制度の利用をしていない場合)

- 相続届依頼書(山口銀行所定の様式)

- 被相続人の通帳・キャッシュカード

※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能

※印鑑登録証明書は発行より3ヶ月以内のもの

戸籍の取得の仕方は【【相続手続き】下関 ①相続人の調査 相続人の範囲の決め方】をご覧ください。

相続届の書き方(遺産分割による相続)

相続届に被相続人の情報があらかじめ印字されていると思いますので、その下の相続人関係者欄に相続人代表者の住所や氏名を記入します。

こちらに記入する相続人は山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)の預金を相続される方になります。

遺産分割協議書に記載されている山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)の銀行口座を相続される方のみの記入で構いません。

受取り方法は原則、口座振込の方法になります。

山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)の口座を持っている方が受取るのがスムーズです。

承継者それぞれの口座に振り込むと、別途振込依頼書が必要になるので、相続人代表者1人が受取り、その後代表者が各相続人に振り込む方法をおすすめします。

⑤山口銀行に必要書類を提出する

ステップ4で準備した書類を山口銀行相続センターに郵送します。

ここでステップ4で準備した相続届を含む必要書類一式を提出します。

最後にもう一度記入漏れはないか、書類はすべて揃っているか確認して郵送しましょう!

⑥山口銀行より払戻しがされる

ステップ5で書類を郵送して書類に不備がなければ、10営業日(約2週間)程度で払戻し手続きが行われます。

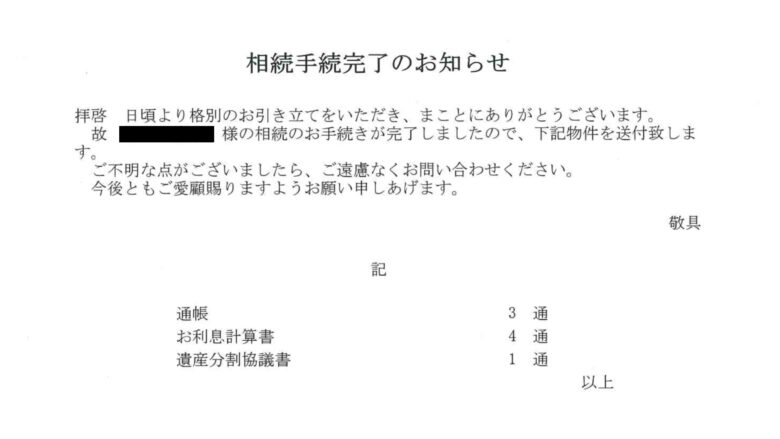

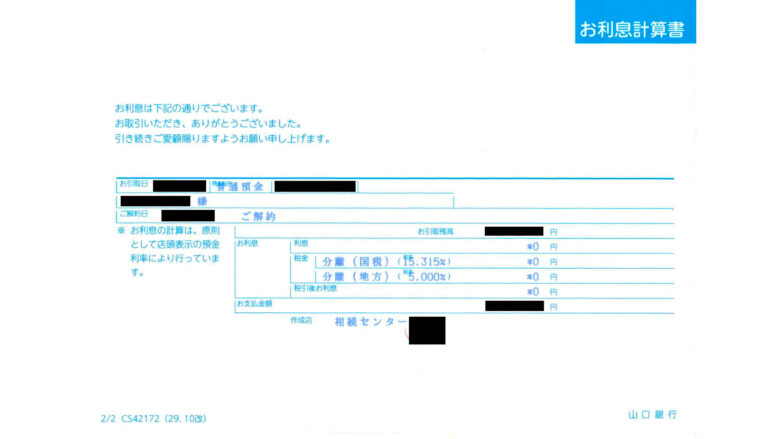

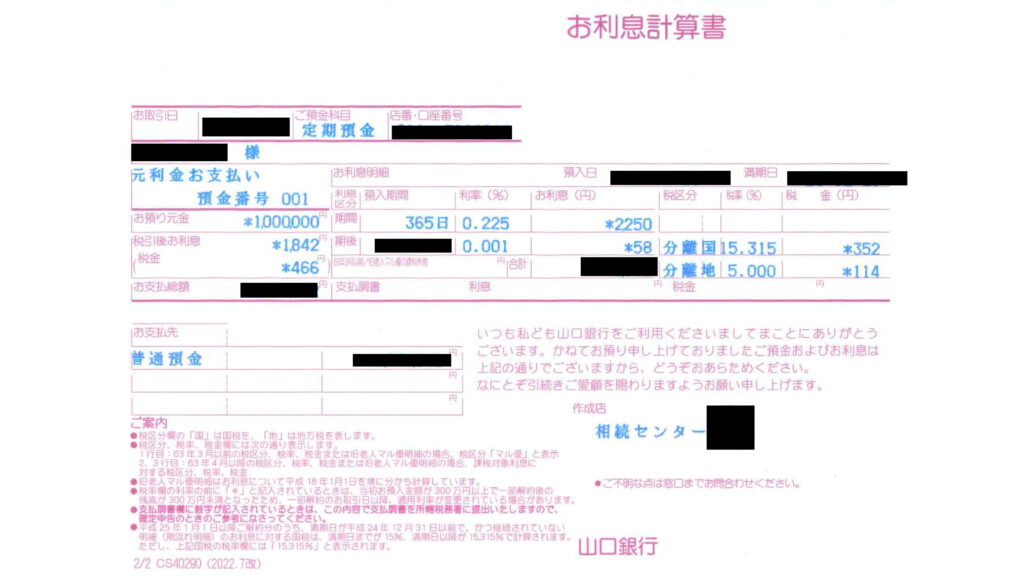

その後、『手続き完了通知書』『解約済みの通帳』『提出した必要書類』『お利息計算書』が郵送で届きます。

手続き完了通知書

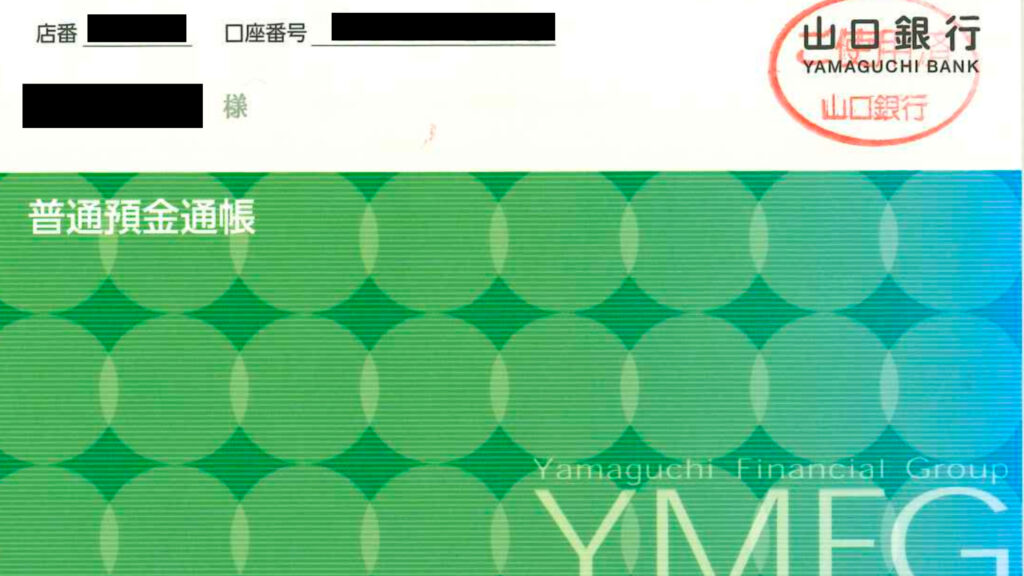

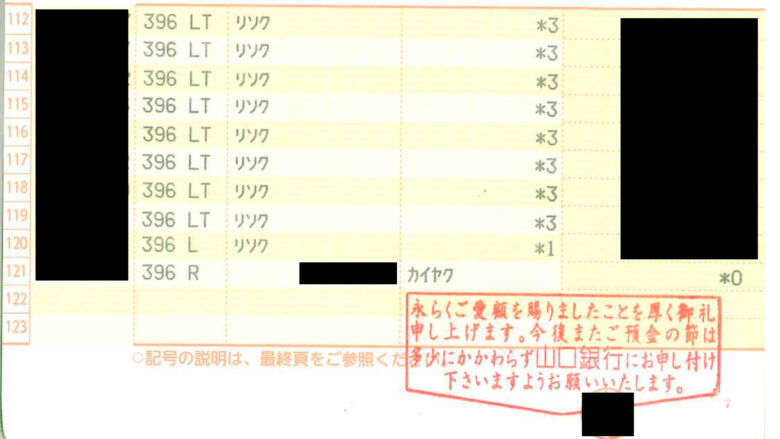

解約済の通帳

お利息計算書

各相続人への分配

相続人代表者の指定口座に遺産が振込まれているかを確認して、各相続人の口座へ遺産分割協議書や遺言書のとおりの持分割合の金額を振込みましょう。

最後に各相続人に手続きが完了した旨の通知と確認のお願いを伝えると、その後のトラブルを回避できます。

山口銀行の相続手続き まとめ

今回は山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)の相続手続きについて解説しました。

山口銀行の相続手続きのまとめは以下のとおりです。

①相続センターで郵送での手続き

②相続センターに相続書類一式を請求する

③必要書類は遺産分割と遺言書がある場合で異なる

④払戻し手続きは相続人全員の書類が必要

⑤払戻し後は、各相続人に分配してその旨を連絡するとトラブルを回避できる

山口銀行は山口県民の6割が持っている口座ですので、本店がある山口県にお住まいの方は多くの方が持っていると思います。

また北九州銀行・もみじ銀行も同じグループで取り扱いが同じ相続センターとなりますので、北九州銀行・もみじ銀行の口座をお持ちの方も今回の手続き内容と同じようにしていただければ手続きを進めることができます。

しかし、相続には厳格なルールがあり、手続き後の法的効力がどうなるのかということまでを理解していなければ思わぬトラブルになる恐れもあります。

山口銀行の相続手続きは今回の解説をご覧になればできると思いますが、まずは専門家にご相談することをおすすめします。

山口銀行の相続手続きでお悩みなら

山口銀行の相続口座解約でお困りではありませんか?

行政書士74事務所では、山口銀行の相続口座解約手続きをサポートしております。

- 「相続手続きが複雑で進められない」

- 「できるだけ早く手続きを終わらせたい」

- 「平日は忙しくて時間が取れない」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

当事務所は、北九州市で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所です。

これまで5年にわたり、下関市の山口銀行を中心に、数多くの相続手続きをサポートしてまいりました。

相続書類の準備から窓口での解約手続きまで、専門家が一貫して対応いたします。

ご不安を解消し、確実に相続手続きを完了させたい方は、どうぞ安心してお任せください。