はじめに 相続って何?

人が亡くなったとき、その人が持っていた財産(お金、家、土地など)は、残された家族に引き継がれます。これを「相続」といいます。

相続は、法律で細かく決められている一方で、家族の話し合いも大切なポイントになります。

この記事では、「相続財産を相続人の誰が取得するのか」について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

相続の基本から、具体的な判断ポイント、そしてトラブルを防ぐ方法まで、一緒に学んでいきましょう。

相続人とは?誰が財産をもらえるの?

まず、「相続人」とは、亡くなった人(被相続人といいます)の財産を受け取る権利のある人のことです。

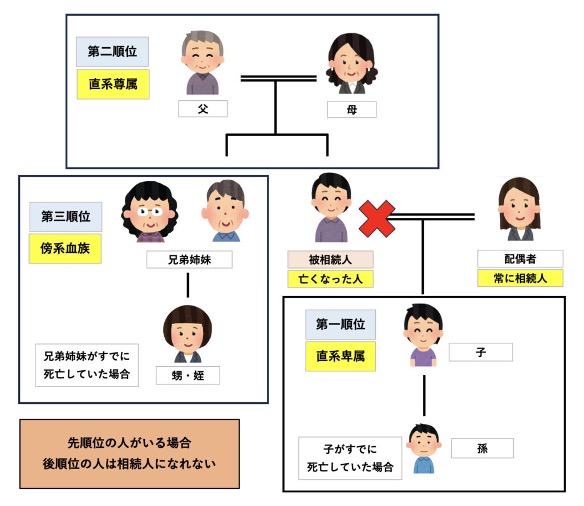

■ 法定相続人の順位

法律では、誰が相続人になるのかが決められています。主な順番は次の通りです。

- 配偶者(常に相続人)

- 第1順位:子ども(実子・養子含む)

- 第2順位:父母などの直系尊属(第1順位がいない場合)

- 第3順位:兄弟姉妹(第1・第2順位がいない場合)

つまり、子どもがいれば、親や兄弟よりも子どもが相続人になります。配偶者は常に相続人になるのがポイントです。

相続分の基本 誰がどれだけもらえるの?

法律では、相続人がもらえる割合(相続分)も基本的に決められています。以下は代表的な例です。

■ 配偶者と子どもが相続人の場合

- 配偶者:1/2

- 子ども(2人なら):それぞれ1/4ずつ

■ 配偶者と親が相続人の場合

- 配偶者:2/3

- 親(直系尊属):1/3

■ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

- 配偶者:3/4

- 兄弟姉妹:1/4

これを「法定相続分」といいます。

でも実際は「誰が何を取るか」が問題になる

上で紹介した「法定相続分」は、あくまで分ける割合の目安です。

しかし実際の相続では、現金や不動産など財産の種類によって、分け方が難しくなります。

例えば、

- 自宅は長男が同居していたから取得したい

- 現金は複数人で分けたい

- 家は売ってお金で分けたほうがいい

など、誰が何を取得するかの具体的な配分は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決めます。

判断のポイント① 被相続人の「遺言書」があるか

相続の分け方において、もっとも優先されるのが「遺言書」です。被相続人が生前に書いた遺言書には、以下のようなことが書かれている場合があります。

- 「長男にすべての不動産を相続させる」

- 「長女に1000万円を渡す」

- 「妻にすべての財産を残す」

このような内容があれば、原則として遺言書の内容が優先されます。

ただし、他の相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」といって、最低限の取り分を主張できる権利があります。これについては次の章で説明します。

判断のポイント② 遺留分の確認

たとえ遺言書で「全財産を長男に渡す」と書いてあっても、他の相続人がまったくもらえないとしたら、それは不公平ですよね。

そこで、法律では最低限の取り分として「遺留分」が保障されています。

■ 遺留分が認められる相続人

- 配偶者

- 子ども

- 親(直系尊属)

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

■ 遺留分の割合

- 相続財産の1/2が全体の遺留分

- その中で、個々の法定相続分に応じた割合をもらう権利がある

遺留分が侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」という手続きで金銭を請求できます。

判断のポイント③ 財産の内容と価値

相続財産の内容によっても、「誰が取得するか」が変わります。例えば、以下のようなパターンです。

■ 不動産がメインの場合

- 同居していた相続人がそのまま住み続けたい場合 → 不動産を取得して他の相続人に代償金を支払う

- 売却して現金で分ける方が公平な場合も

■ 現金や預金が多い場合

- 法定相続分どおりに分けやすい

- 他の相続人に代償金を支払うためにも便利

■ 借金やローンがある場合

- 相続は「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も対象です

- 借金が多い場合は「相続放棄」も検討をしましょう

判断のポイント④ 相続人間の事情

相続人の関係や生活状況も大切な判断ポイントです。

■ 例

- 長男は親の介護をしていた → 寄与分として評価される可能性あり

- 次男は海外にいて関与していない → 財産の一部のみ受け取る方向で調整する

- 相続人同士の仲が悪い → 中立の専門家(弁護士)の介入が必要なことも

話し合いがつかないときはどうなる?

相続人全員の合意が得られない場合は、「家庭裁判所」による調停や審判に進むことになります。

■ 調停とは?

家庭裁判所での話し合いの場です。中立の調停委員が入り、相続人同士の合意を目指します。

■ 審判とは?

調停でも決着がつかない場合、裁判官が判断を下します。最終手段として考えましょう。

トラブルを防ぐために大切なこと

相続は感情が絡むため、ちょっとしたことでもトラブルになりがちです。以下のような準備や対応がトラブル回避に有効です。

- 被相続人が生前に「遺言書」を残す

- 財産の目録を作っておく

- 家族で相続について話し合う機会を持つ

- 専門家(行政書士、司法書士、税理士、弁護士)に相談する

まとめ 相続は「法律+家族の話し合い」で決まる

相続財産を誰が取得するかは、「法定相続分」「遺言」「遺留分」などの法律に基づいたルールに加え、相続人同士の合意がとても重要です。

判断のポイントは以下の5つです。

- 相続人の範囲と法定相続分

- 遺言書の有無と内容

- 遺留分の権利

- 財産の内容と評価

- 相続人の事情と話し合い

大切なのは「もめないこと」。家族の絆を守るためにも、正しい知識と準備がとても重要です。

もしこの記事を読んで不安や疑問がある方は、地域の無料法律相談や専門家に気軽に相談してみましょう。相続は一人で悩まず、プロの知恵を借りることも立派な選択です。

銀行の相続手続き代行サービス

当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。

「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。

これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。

必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。

お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。

また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

【お電話の場合】

お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。

【お問い合わせフォームの場合】

お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。

その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。

お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。

ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。

原則、着手金として基本料金をお預かりしております。

(指定銀行口座へお振込み)

残額は業務完了後にお支払い頂きます。

(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)

着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。

定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。

業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。

最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。

手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。

LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。

『相談希望』とメッセージください。