はじめに 相続の中でも少しややこしい「数次相続」とは?

相続と聞くと、多くの方は「親が亡くなった時に財産を子どもが受け継ぐ」といったシンプルなイメージを持つかもしれません。

しかし、実際の相続の現場では、もう少し複雑なケースも少なくありません。

その中の一つが、「数次相続(すうじそうぞく)」と呼ばれるものです。

言葉は難しく聞こえるかもしれませんが、実は多くの人に起こり得るケースであり、身近な問題でもあります。

この記事では、数次相続とはどのような相続なのか、なぜ起こるのか、手続き上の注意点、そしてトラブルを避けるための対策などを、初心者でも理解しやすいように丁寧に解説します。

数次相続とは?簡単に言うと「相続の前に相続人が亡くなってしまう」ケース

例をあげてみましょう

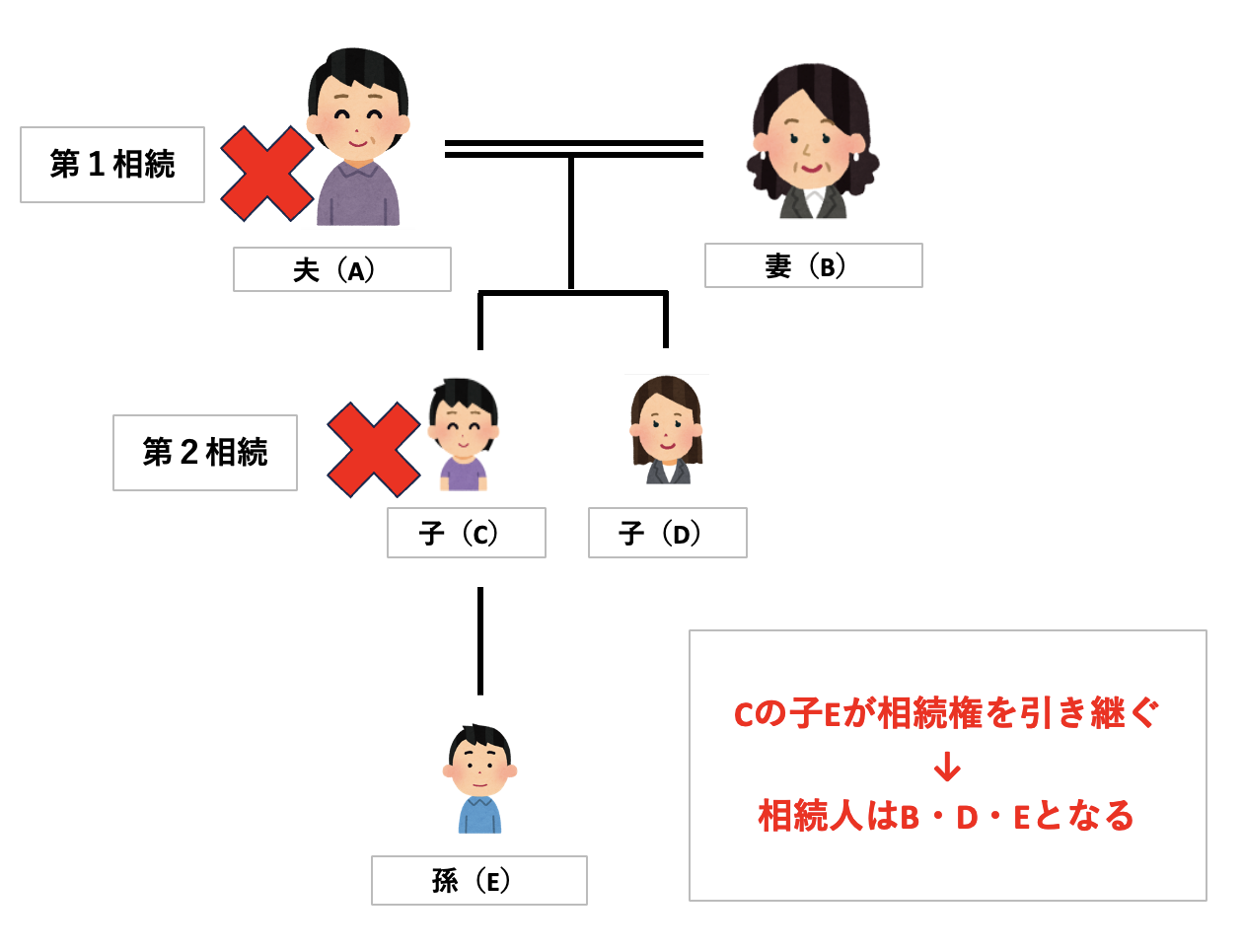

例えば、Aさん(父)が亡くなり、配偶者のBさんと子ども2人(CさんとDさん)が相続人になったとします。

ところが、Aさんの相続手続きを進める前に、相続人であるCさんが亡くなってしまいました。

このように、「本来相続人だった人が、遺産分割の前に亡くなってしまった」場合、その人の相続権が、さらにその相続人(Cさんの配偶者や子どもなど)に引き継がれることになります。

これが「数次相続」です。

数次相続のイメージ図

この場合、相続の話し合い(遺産分割協議)には、Bさん・Dさん・Cさんの代わりとなるEさんの3人が参加する必要があります。

「代襲相続」との違いは?

ここでよく混同されるのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。

| 用語 | 概要 |

|---|---|

| 代襲相続 | 被相続人よりも先に子どもが亡くなっていた場合に、その子(孫)が代わりに相続する |

| 数次相続 | 被相続人の死後、相続手続き前に相続人が死亡し、その人の相続人が引き継ぐ |

つまり、「亡くなったタイミング」がポイントです。

- 代襲相続:相続開始前に亡くなっていた → 最初から相続人として孫などが入る

- 数次相続:相続開始後に亡くなった → 本来の相続人の立場を、さらに次の相続人が引き継ぐ

数次相続で起こりがちな困りごと

数次相続が発生すると、相続人の数が増えたり、手続きが複雑になる傾向があります。

1. 相続人が増える

本来は2〜3人で済むはずだった相続協議に、亡くなった相続人の配偶者や子どもなど、関係の薄い人たちまで登場することになります。

人数が多くなると、意見の一致を得るのも難しくなります。

2. 書類が複雑になる

数次相続が発生すると、2人分以上の戸籍や相続関係説明図を作る必要が出てきます。

また、各相続人から署名・捺印・印鑑証明書が必要となり、事務手続きも非常に手間がかかります。

3. 時間と費用がかかる

相続手続きに必要な書類の取得や、協議の調整などに時間がかかり、最悪の場合は数ヶ月~1年以上かかることもあります。

また、専門家に依頼する場合の報酬も、通常の相続より高額になりがちです。

数次相続が発生する原因

● 高齢化社会

現代は長寿の時代。親が亡くなったとき、子どももすでに高齢であることが珍しくありません。

そのため、親の相続を処理する前に子どもが亡くなってしまうケースが増えています。

● 相続手続きを放置していた

親が亡くなっても、手続きを面倒だからと後回しにしていると、数年のうちに他の相続人が亡くなる可能性もあります。

相続は「早く手続きする」ことがトラブル防止の第一歩です。

数次相続が発生したときの対応方法

1. 相続関係を整理する

まずは、被相続人から始まり、数次相続が発生した人物、その人物の相続人……という形で、すべての相続人を確定させましょう。

1次相続の相続人、そして次に、2次相続の相続人といった形です。

戸籍の収集は広範囲に及ぶことがありますので1つずつ確実に取得していきましょう。

2. 遺産分割協議書の作成

数次相続がある場合、遺産分割協議書も複数パターンを想定して作成する必要があります。

それぞれの相続関係者の署名と実印が必要になります。

3. 専門家に相談する

数次相続は一般の人には難解なケースです。

司法書士、行政書士、税理士などの相続に強い専門家に早めに相談しましょう。

数次相続を防ぐための対策

● 相続発生後は早めに動く

相続が発生したら、なるべく早めに相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議を済ませることが大切です。

長期間放置することで、数次相続が起きるリスクが高まります。

● 遺言書を作成しておく

自分の相続については、生前に遺言書を作成しておくことで、相続手続きを簡素化でき、数次相続が起きた場合でも、一定の指針が残るためスムーズに進めやすくなります。

まとめ

数次相続は、被相続人が亡くなった後に相続人がさらに亡くなってしまい、相続権が連鎖して引き継がれていく、相続の連鎖反応のようなものです。

放置すればするほど関係者が増え、手続きは複雑に、感情の対立も起こりやすくなります。

「うちには大した財産がないから関係ない」と思っていても、数十万円、数百万円の資産でも揉めることはあります。

逆に大した財産がないから取り合いになり揉めてしまうケースが多いです。

数次相続を防ぐには、

- 相続発生後は速やかに手続きを行う

- 遺言書などを準備しておく

- 必要であれば早めに専門家に相談する

といった早期対応と準備が何より大切です。

「いつかやろう」ではなく、「今できることからはじめる」。

それが、家族の未来を守る一歩になります。

数次相続もお任せください 銀行の相続手続き代行サービス

当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。

「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。

これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。

数次相続が起こった場合は、相続人が増えることが多いので、早急に手続きをしないと、どんどん相続人が増えて手が付けられなくなる恐れがあります。

そのようなことがないように、当事務所が必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。

お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。

また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

【お電話の場合】

お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。

【お問い合わせフォームの場合】

お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。

その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。

お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。

ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。

原則、着手金として基本料金をお預かりしております。

(指定銀行口座へお振込み)

残額は業務完了後にお支払い頂きます。

(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)

着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。

定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。

業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。

最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。

手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。

LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。

『相談希望』とメッセージください。